医療特集

下肢静脈瘤について - 仕組みとリスク、症状

更新日:2017/05/08

下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう)は、下肢(脚)の表面の静脈が、瘤(こぶ)のように膨れる病気です。脚がだるいなどの症状がある場合や、脚の皮膚表面に浮き出した瘤の見た目が気になるようであれば、治療を検討してみてはいかがでしょうか。

下肢静脈瘤について、詳しく伺いました。

お話を伺った先生:

NTT東日本関東病院 皮膚科 主任医長

出月 健夫(いでづき たけお)

下肢静脈瘤とは

脚の静脈

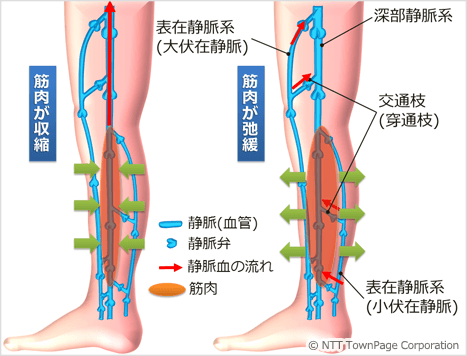

心臓から送り出された血液をその圧力で全身へ流す動脈に対して、静脈は役目を終えた血液を筋肉の力などによって末端から心臓へと戻しています(静脈還流)。静脈には血液の逆流を防ぐために、所々に弁(静脈弁)があります。特に脚の静脈は、重力に逆らって心臓まで血液を押し戻す必要があり、ふくらはぎの筋肉の働きとともにこの弁も静脈を還流させる大切な役割を担っています。

また、脚の静脈には中心にある筋肉の中を流れる「深部静脈系」と皮膚に近いところを流れる「表在静脈系」という2つの系統があり、2つの間は「交通枝」(または「穿通枝(せんつうし)」)という静脈でつながっています(表在から深部への一方通行)。2つの系統があるとはいっても、心臓へ戻るほとんどの血液は深部静脈系を流れ、表在静脈系を流れるのはおよそ1割程度です。

図1 脚の静脈

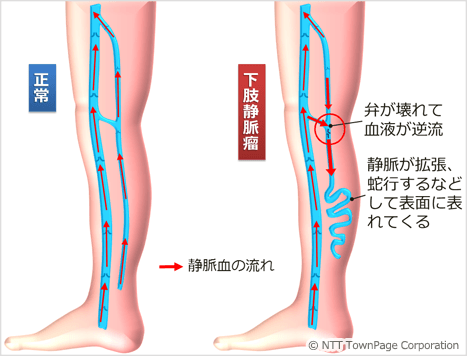

静脈瘤ができる仕組み

立ちっぱなしであまり移動していないときには、静脈は血液を押し戻す筋肉のサポートを得られず、逆流を防いでいる静脈弁に負荷がかかります。これが長時間であったり、度重なったりすると、血液の逆流を防いでいる静脈弁が耐え切れなくなって壊れてしまうのです。静脈弁が壊れてしまうと、還流が滞るようになり、逆流して溜まった血液により静脈は徐々に拡張し、皮膚表面にまで現れてきます。これが下肢静脈瘤です。

図2 静脈瘤ができる仕組み

静脈弁が壊れやすいのは脚の付け根付近と膝の裏側で、静脈弁は残念ながら、一度壊れてしまうと自然に治ることはありません。

また、下肢静脈瘤になりやすい場所は、内側のくるぶしから脚の付け根までを通る「大伏在静脈(だいふくざいじょうみゃく)」と、かかとから膝の裏までを通る「小伏在静脈(しょうふくざいじょうみゃく)」で、ほとんどの人はここに起こります。NTT東日本関東病院の手術症例数では、7対3くらいで大伏在静脈のほうが多くなっています。

下肢静脈瘤になりやすい人・リスク

下肢静脈瘤は、以下のような人に多いことがわかっています。

長時間の立ち仕事

長時間の立ち仕事に従事している人には、男女を問わず多くみられます。またこうした職業の人は、比較的若年で悪化することもあり注意が必要です。具体的には、調理師、理容師・美容師、販売員、教師、看護師などです。

ずっと立っていることに加えて、狭い場所であまり動き回らないことがリスクになります。調理師の中では和食と中華の方が多い傾向がありますが、狭い厨房で仕込みから立ち続けていることが多いことが考えられます。同じように立ち続ける場合でも、歩いて動き回るなどふくらはぎの筋肉を働かせているほうがリスクは少なくなります。

妊娠・出産

妊娠・出産をきっかけに発症することも多くみられ、患者数は女性が男性のおよそ2倍とされています。ホルモンの影響や、大きくなった子宮が静脈を圧迫することで発症したり、悪化したりします。多くの場合は出産後によくなりますが、妊娠を繰り返すと治りにくくなり、またこうした方は中年期以降に症状が本格的に現れてきます。

肥満

肥満もリスクになります。上半身の内臓脂肪によって妊娠中と同様に静脈を圧迫し、還流を悪化させるためです。

加齢

若年の患者さんもいますが、加齢もリスクの1つで、60歳前後から発症することが多くなります。加齢に伴って弁の働きが衰えたり、運動量が減って筋肉の働きが弱まったりすることが発症につながります。

遺伝的要因

その他、遺伝的な素因も関係しているとみられ、親や血縁者に下肢静脈瘤の方がいれば、体質的になりやすいと考えられます。こうしたケースでは、若年で痩せ型といった方にもみられます。

また、ごくまれですが、血管腫を伴うような先天性の病気で、静脈瘤を合併してくるものがあります。しかし、静脈瘤だけが先天性に起こるということはありません。

下肢静脈瘤の症状

下肢静脈瘤は、基本的には命に関わるような病気ではないため、早期発見をして早期治療をしなければならないということはありません。ただし、症状が進むと、色々な症状が出てきて生活の妨げになることがあります。

自覚症状

脚に血液が溜まることで、脚がむくむ、重くなる、だるくなる、あるいは就寝中によく脚がつる、といった症状がみられます。

さらに進むと、膝の下やふくらはぎなどの静脈瘤に沿って皮膚の炎症が起こってきて、強い痒みを生じたり、腫れ(脂肪織炎:しぼうしきえん)が出てきたり、進行すれば潰瘍(かいよう)ができたりすることもあります。こうした皮膚炎は慢性的に繰り返されるので、生活の質を損ないますし、色素沈着などを起こして見た目にも好ましいものではありません。

下肢静脈瘤の症状として、痛みが出ることは少ないようです。動脈性の病気の場合では、歩きにくくなることもありますが、下肢静脈瘤の場合には歩きにくいといった症状もありません。また、脚が冷えるという症状を訴える患者さんもいますが、これは下肢静脈瘤の症状ではありません。

見た目と自覚症状の関係

自覚症状と、皮膚表面に静脈瘤が現れて見た目が損なわれる問題は、必ずしも一致しているわけではありません。見た目がひどくなれば、自覚症状も出てくることが多いのですが、一方で、見た目がひどくても自覚症状はないという人もいます。逆に、自覚症状はあっても見た目の変化は少ないという人もいます。

医療機関の探し方

医療機関を受診するかどうかは、本人の困っている度合いにより決めていただいて構いません。不快な自覚症状で困っているのであればもちろん、見た目が気になるというだけで受診することを迷っている方も、生活の質が損なわれているのであれば、適切な治療につなげてください。

何科を受診したらよいのか

下肢静脈瘤は、かつては外科での治療が中心でした。今も外科の中でも血管外科と標榜している医院等で診療を行っていることが多いようです。ただ近年は、レーザーを用いた治療の普及もあり、NTT東日本関東病院のように皮膚科で治療している所もあります。

また、患者さんのニーズに合わせて入院を伴わずに治療を行い、それを専門に掲げて開業しているクリニックも増加しています。

医療番組などでも多く取り上げられ、ご本人もご自身の生活や見た目などから下肢静脈瘤ではないかとわかって治療を希望されるケースが多くなってきています。こうした場合は、下肢静脈瘤の治療を行っている医療機関をよく調べて希望にあったところを受診するのが良いでしょう。近くの病院などを希望される場合は、専門の外来日などがないか事前に問い合わせることをおすすめします。

下肢静脈瘤の検査・診断

見た目から診断がつきやすい病気であることは確かですが、下肢静脈瘤の診断には、他に潜んでいる病気を鑑別するために検査を行います。

まず超音波検査(エコー検査)を行います。これは痛みもなく放射線の影響もない、簡便な検査です。超音波検査の目的は、表面に表れた静脈瘤が、ごく少数ですが「深部静脈血栓症」から起こる二次性の静脈瘤である場合があるため、それらをはじめに鑑別することです。

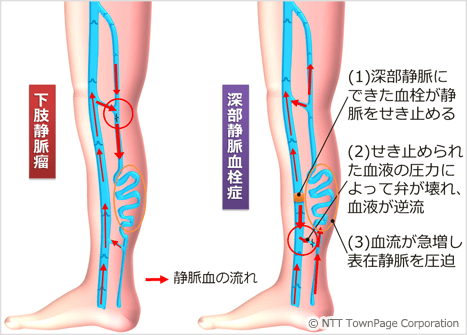

深部静脈血栓症とは

深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群(ロングフライト血栓症ともいいます)は、脚の筋肉の中を通る深部静脈が血栓で詰まる病気です。血液は静脈を通って一度心臓に戻った後、肺へ送られて酸素と二酸化炭素を交換し、再び心臓に戻ってまた全身へ送られます。深部静脈にできた血栓が、そこから流れて肺の動脈を詰まらせると、肺塞栓が起こって突然死に至ることもあります。

前述したとおり、脚からの還流は深部静脈が9割、表在静脈が1割です。深部静脈が血栓で詰まると還流が滞って周囲の血管に血液が溜まり、表在静脈の血管を膨張させて静脈瘤のように見えるのです。これを一次性の下肢静脈瘤と誤って、表在静脈の血流を遮断してしまうと、静脈全体の流れがなくなってしまうことにもなるため、必ず検査が必要です。

深部静脈血栓症を疑う場合は、CT検査など血栓の場所を特定するための詳細な検査も行います。

図3 深部静脈血栓症

【関連】 深部静脈血栓症(病気事典)を読む

NTT東日本関東病院 皮膚科 主任医長

取得専門医・認定医

- 日本皮膚科学会専門医